元数据

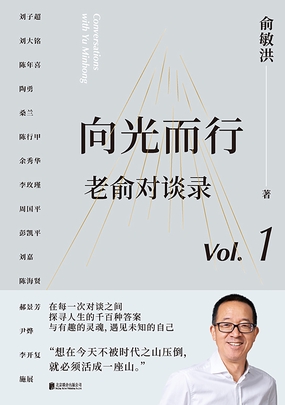

向光而行:老俞对谈录

- 书名: 向光而行:老俞对谈录

- 作者: 俞敏洪

- 简介: 本书是俞敏洪与周国平、李玫瑾、李开复、郝景芳、余秀华等人物的对谈录。截至本书出版,老俞已经与人文、科技、商业等领域大咖对谈超过100期,累计有1亿人观看过对谈,几百万人参与了讨论。本书甄选了其中16场对话,向读者还原了这些顶尖头脑碰撞时刻的酣畅,以及他们话锋背后的思想沉淀。 老俞很会提问,洞悉人性,张弛有度,看似简单,大有学问。 他和刘大铭聊苦难:一个人知道自己为什么而活,就可以忍受任何一种生活; 和陈行甲聊热爱:越是浮躁的时代,人们内心深处越追求纯粹; 和陶勇聊理想:走出去,世界就在眼前,走不出去,眼前就是世界; 和余秀华聊诗歌:要把内心涌起的最高浪花记录下来,只有诗歌能够表达; 和周国平聊孤独:我们每个人身体里都有一个神,要让那个更高的自我,来审视这个具体的自我; 和尹烨聊基因:人类进步的本质是什么?就是下一代不怎么听上一代的话; 和李开复聊AI:技术最大的阻碍是人们的悲观和贪婪…… 老俞说:“我听从命运的安排,但不服从命运的霸道!在力所能及的范围内,宁战而死,不躺而生。”回首过去的3年时光,他带领新东方低谷奋起,有了东方甄选,更有了走向未来的信心;阅读了上百本书,对谈了近百位各界优秀人士,留下了120多万条对谈实录。宁移白首之心,不坠青云之志!这本书,是60岁的老俞致敬岁月的礼物。让我们跟随书中的智者,一起在瞬息万变的时代,保持敏锐,保持对话,保持思考。

- 出版时间: 2023-05-23 00:00:00

- ISBN: 9787559667991

- 分类: 人物传记-传记综合

- 出版社: 北京联合出版公司

- PC地址:https://weread.qq.com/web/reader/a3032010813ab80ddg014376

高亮划线

前言 我为什么做直播对谈?

📌 3年时光,不少人白白度过,新东方却在低谷奋起,有了东方甄选,更有了走向未来的信心;我个人阅读了几百本书,留下了百万字的各种笔记,出版了3本新书,直播了百场讲座,对谈了近百位各界优秀人士,留下了120多万条对谈实录。 ⏱ 2023-10-31 23:49:10

对话 刘大铭 让精神超越生命

📌 如果你认为你的目标是你内心中极致的渴望,那在追求这个目标的过程中,任何痛苦都能够被克服。用一句英文来说,也是我微信的个性签名,就是One has a why to live for, can bear almost any how(一个人知道自己为什么而活,就可以忍受任何一种生活)。 ⏱ 2023-11-01 19:51:59

📌 第二,从内心寻找自己的愿望,最好能让自己激动起来的,能让内心产生光的愿望。这种愿望实际上就是奋斗目标,最重要的不仅仅是物质上的,当然物质上的愿望没有问题,在适度范围之内即可,更重要的是,能够让自己产生兴奋的,并且在精神上能够更加满足的愿望。第三,克服自己身体和人生中的各种困难,往愿望、人生目标迈进,当你坚持不下去的时候,内心一定要告诉自己,只有迈开步伐去追求美好,人生才会美好,等待是不可能有美好的。 ⏱ 2023-11-01 20:00:26

对话 陈年喜 那些静悄悄的生命也有光

📌 俞敏洪:其实可以做前置防护。尘肺病主要是由开矿时矿山中的烟尘和灰尘引起的,如果能够为矿山工人提供更好的防护设备,一定能防范更多尘肺病人的出现。我觉得国家包括民间力量应该在这方面多一些关注。陈年喜:这个病预防的有效程度远远大于救治,比如已经得了这个病的人是没办法救治的,但其实可以提前预防,这是一个漫长的得病过程,需要大家提高自我保护意识,还需要在各个方面给他们一些保护,甚至需要一些制度性的东西。 ⏱ 2023-11-01 20:07:06

对话 陶勇 内心有光,眼里才会有光

📌 面对困难和挫折,一定是勇者愈勇,弱者愈弱。你是勇者还是弱者,就看你面对生命是一种什么样的态度。这种精神力量其实来自一个人内心的自信、信念、理想、胸怀、目标,如果你对自己的生命没什么期待,你的生命也就不可能有更高的境界和动力。 ⏱ 2023-11-01 20:11:26

📌 我觉得一个是高度。同一件事,如果我们站在一个很低的视角,甚至是平视的视角,它就是天大的事,但如果高度比较高,能站在一个更大的层面去看,就会觉得这就是一个局部的事。 ⏱ 2023-11-01 20:12:59

📌 世界上有两种苦难,一种苦难是可以让你变得更强大的苦难,还有一种就是那种毫无意义,让你白受罪的苦难。 ⏱ 2023-11-01 20:15:56

📌 你密切交往的5个人的平均水平就是你的水平,一旦你习惯于跟水平不如你的人交往,自己就不会再进步了。 ⏱ 2023-11-01 20:19:50